「ぐるなび」や「食べログ」など、食に関する利便性や好奇心を満たしてくれる「ダイニングアプリ」は、今や日本のみならずIT技術が生活に浸透した国々において人々の生活に欠かせないサービスとなった。ただ世界には、ダイニングアプリがまだそれほど根付いていない国も少なくない。ここ数年で民主化を遂げ、本格的な経済成長が期待されているミャンマーがそのひとつだ。

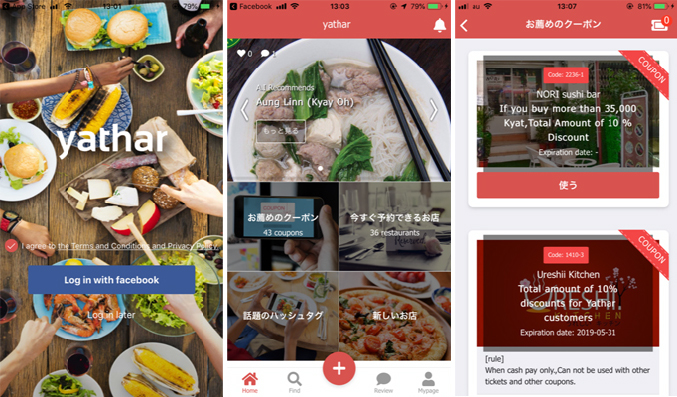

他の東南アジアの発展途上国と同じく、ミャンマーではフェイスブックが主要なウェブマーケティングツールとして市場を独占状態にあるが、そんななかで人工知能(AI)を取り入れた先端的なダイニングアプリ「Yathar」(ヤター)を仕掛ける日本人起業家たちがいる。同アプリを運営するWorld Street Myanmar Yathar社の代表取締役CEO、市川俊介氏にお話をお聞きした。

Yatharがリリースされたのは2018年4月のこと。約1年が経過した現在、加盟店舗は約3,000店。ユーザー数は約5万人となっており、2019年以内に数十万人まで利用者を引き上げるのが同社の目標だ(ミャンマーの人口は約5,400万人、日本の半分弱)。ミャンマー国内には、Doemal(ドーマル)というシンガポール発の競合ダイニングアプリがあったが、「リリースから7か月ほどでシェアを獲得することに成功した」と、市川氏は説明する。

Yatharの特徴はまず、人工知能にさまざまなビックデータを分析させ、ユーザーに適した提案を行う点だ。なかには、先進国各国のアプリにも見受けられないようなユニークなデータの取り扱いもある。

「Yatharはフェイスブックの個人データ、飲食店の画像データ、GPS、Yathar上の利用データなどを踏まえてユーザーに最適なレコメンドを行えるよう開発を行ってきました。また、気候データなどもレコメンドの際の参考データとして使用します。こちらは日本を含む海外のアプリにはない初めての要素だと考えています」

晴れなのか雨なのか、もしくは暑いのか寒いのかなど、気候の変化はユーザー心理に大きな影響を及ぼす。東南アジア地域では特にスコールなど急な天候の変化が多いが、Yatharは「おいしさ」や「飲食店までの距離」などだけでなく、「ユーザーの心理」にも対応できるシステム設計となっている。

またミャンマーで競合する他のダイニングアプリとは異なり、高級レストラン以外に屋台のような街の小さなお店への導線が用意されているのもYatharの特徴だ。店側や利用者が店を無料で登録・掲載できるようになっており、一方でSNSのようにユーザー同士がフォローし合って情報交換することが可能。また気に入ったお店をお気に入りに追加してリスト化しておくこともできる。

サポートされている言語は100以上(グーグル翻訳と連動)で、ミャンマー語、日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語など想定ユーザーの主要言語には人的リソースを投入してきめ細かく対応している。ローカルの人々だけでなく、観光客や仕事に来ている外国人が利用しやすいのも特徴と言える。海外からミャンマーを訪れた人々がローカルな名店を発見することは至難の業だが、YatharとしてはUGC(ユーザー生成コンテンツ)の要素を取り入れることでデータを拡充し、ユーザーと店舗をつなげ、地域経済に還元していきたいと市川氏は言う。

「平均的な給与水準のミャンマーの人々は、エアコンが効いているような高級レストランにはあまり頻繁に行けません。普段は屋台や比較的手ごろな飲食店を利用し、週に1~2回、家族の食事やデートで少し贅沢をするというのが一般的。また、ミャンマー最大の都市・ヤンゴンには約3,000人の日本人が住んでいます。その他にも、仕事で現地を訪れる中国系、韓国系、欧米系の方々も多い。より多くのみなさんに使ってもらえるような仕組みを考えています」

ところで、なぜ市川氏らはミャンマーで起業しようと考えたのだろうか。Yatharもさることながら、市川氏自身のバックグラウンドも非常にユニークだ。

「僕自身はもともとジョン・レノンが好きで、タレントとして芸能活動をしていたのですが、同時にバックパッカーをしながら世界各地を転々としていました。28歳の頃に芸能界を引退した後、それまでの経験から世界各国の課題を克服できるツールはなんだろうかと考えて、インターネットに興味を持ちました。そこでGMOに入社させてもらい、ベトナムやミャンマーなど東南アジアを中心とした海外事業の責任者として活動することに。当時は、海外企業のM&Aやネットインフラサービス立ち上げを担当していました」

東南アジアビジネスに関わるようになっておよそ10年。自由化が進み、まだまだ課題が山積しているミャンマーという地を次のビジネスの挑戦の地として選んだ市川氏だが、その発展のスピードにはとても驚かされるという。

「体験したことはないですが、日本でいうところの明治維新や高度経済成長が一気に訪れていると表現すればイメージしやすいでしょうか。とはいえ、足りないものがまだまだ多いのも事実。例えば、ミャンマーではインターネットとフェイスブックが同義と言っていいほど認知度が高い反面、コアかつ専門的なアプリやサービスはまだまだ少ない。私たちとしては、この国の文化の根幹になるようなダイニングアプリ・サービスを普及させたいと考えていて、Yatharはそのひとつの試みです」

市川氏らが最新の人工知能をアプリに取り入れる理由は、決してカッティングエッジなサービスを誇示したいというわけではない。Yatharの根底には、「大切な人と共有する食事という時間を大事にしてほしい」という思いがあると市川氏は言う。

「ミャンマーに限らず、食事は人の欲求のなかでも最たるもの。そして、人と人が場を共有できる有意義な時間です。人工知能が各ユーザーに寄り添って時々の気持ちを理解することができれば、一回一回の食事の質を高めることはもちろん、店選びの時間も労費せずに済む。そのように、人々の生活を支えるようなインフラにしていきたいと考えています」

今後、Yatharはどのように発展を遂げていく予定なのだろうか。市川氏は「縦の発展」と「横の発展」を考えていると説明する。

「まず縦の発展としては、Yathar自体のサービスのカタチを深堀りしていきたい。例えば、人工知能によるレコメンドと、ユーザー自ら検索で探すことができる仕組みのバランスです。AIが一方的におすすめするというのは、便利である反面、ユーザー心理に100%応えられているとは言えません。そのため、AIはあくまで忍者のような存在としてユーザー検索をサポートしていきつつ、ユーザー自らが『行きたい場所』『食べたいもの』などを便利にマルチ検索できるよう機能を拡充していく計画です。今年7月には機能の大幅なリニューアルも予定しています」

一方で、食に関するあらゆる行動をYathar上で解決できるようにしていきたいとも市川氏。デリバリーや飲食店の求人、また決済が一気に解決できるバーティカルなアプリとしてグレードアップしていく構想を進めているという。

「また、東南アジア、東アジア、また欧州など他地域でも使えるようにサービスを拡充していきたい。もともと多言語対応してきた背景にも、サービスをミャンマー以外に横展開するという当初の意図がありましたし、モデルケースを確立した後はグローバルなサービスを目指していきたいと考えています。それでも、まずはミャンマーでひとつの成功体験を得ることが当面の目標。ミャンマー市場や顧客の要望に耳を傾けながら、地に足がついたサービスとして洗練させていきたいです」

Yatharは現在、Yatharはシードラウンド、プレシリーズAラウンドを経て、今後はシリーズAラウンドの資金調達に向け準備を進めているという。市川氏は起業や新たなビジネスを志す日本の若者にも、世界にどんどん飛び出してほしいとエールを送る。

「日本にいるとついコンフォートゾーンの中だけに留まってしまいがち、現在は勇気さえあればすぐに世界に飛び出していける。航空機のチケットもとても安くなった(笑)。日本の元気な若者が、アジアや世界で活躍するような未来は、私個人にとってもとても楽しみです」

ミャンマーの地で日本人が起業したベンチャーから、世界に飛び立つAIダイニングアプリが登場するのだろうか。今後の成長や続報がとても楽しみだ。

■写真提供:Yathar

※本記事はファーウェイ・ジャパンのデジタルオウンドメディア「HUAWAVE」掲載の「ミャンマー発・AIダイニングアプリ「Yathar」をしかける日本人起業家」を加筆・再編集したものです。