「世界にはほかに誰もいない。大切なのは彼らだけだった。残されたのは彼らだけだった」

「わたしたちはみなここにいます。5分以内にここにきて」

「わたしは泣き始め、そして彼に頼った」

“i want to talk to you.”

“i want to be with you.”

“i don’t want to be with you.”

i don’t want to be with you.

she didn’t want to be with him.

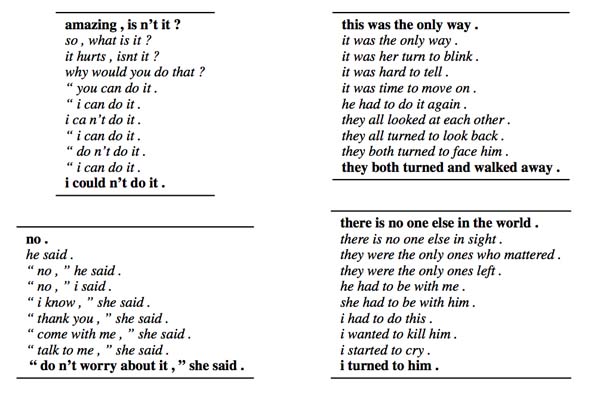

これはとある恋愛小説の一文なのだが、書いたのは人間ではない。グーグルの開発した人工知能(AI)だ。Googleは、近年、人工知能の研究に力を注いでおり、囲碁世界王者イ・セドル氏と対決した囲碁プログラム「alphaGo(アルファゴ)」の存在は広く認知されている。並行して小説を書く人工知能の研究も進めているという。

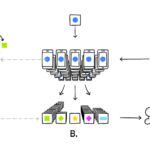

16日、米ニュースサイト「クォーツ(Quartz)」などは、Googleが人工知能が作成した10あまりの文章を公開したと報じた。グーグル・ブレイン(Google Brain)チームが開発しているその人工知能は、人間が最初と最後の文章を決めると、その間に入る文章をつくりストーリーを仕上げる。ここで重要なポイントは、文脈のつなぎ方を自然なニュアンスになるように、人工知能が適切な文章を作り出すというものだ。

では、GoogleのAIはどのようにして文章を書き上げているのだろうか。

研究チームは1万1000冊もの本をAIに読ませている(学習させている)という。しかもそのほとんどが恋愛小説なのだとか。実はAIに読ませる小説を恋愛小説にしたのには訳がある。恋愛小説では、似たような展開が採用される。一方で同じようなストーリーでも、表現や描写は数多く存在し、それぞれ異なる単語が使われている。大量の恋愛小説を読むことで、AIはどの文章が同じ意味を持っているのかを把握し、言語のニュアンス的な部分を理解できるようになるそうだ。それにより、人工知能が“機械的な文章”ではなく、より“人間らしい表現”を覚えていくのだという。

いくら恋愛小説好きな人間といえども、1万冊以上ものそれを読破した人間はそれほど多くないだろう。グーグルが開発している人工知能は圧倒的な量の恋愛小説を読み込み、その特徴を学び続けている。愛を語るすべは、人や国によって千差万別で、非常に豊富。今後、人間が思わず赤面したり、ドキドキしてしまう文章を、人工知能が作り出すことになるかもしれない。

ちなみに、AIに文章を書かせているのは、Googleだけではない。日本でも同様の研究が進んでいる。今年3月、人工知能が書いた短編小説「コンピュータが小説を書く日」が、日本経済新聞社が主催する第3回「星新一賞」へ応募され、一次審査を通過したと発表された。プロジェクトを統括する公立はこだて未来大学の松原仁教授は、今回の一次審査通過後のテレビ出演で、「現在は人間が8割、人工知能が2割」のウェイトで関わることにより、小説が書きあがっていると内幕を披露している。つまり、まだまだ人間の関与が必須ということになる。ただ、研究チームは今後、2年後までをめどに、人工知能が単体で小説を書き上げる目指す方針と、その可能性について言及している。

人間の小説家や文筆家、そして記者やコラムニストたちは、人工知能のように、ただ単に言葉を繋げたりチョイスするという作業だけで、文章を作り出しているわけでは決してないはず。文章を書く全段階として、自分の目で世界を見て、人の言葉に耳を傾け、においを嗅ぎ、その手で触れ、時にリスクの高い境遇に身を置いたり、狂うような快楽に身をゆだねる。つまり、五感を総動員して得た感覚に言葉をあてはめたり、究極的には新しい言葉を生み出すことで文章を紡ぐ。もちろん、他人の文章を学んで真似たり、流行りの言葉をつけ足しはするだろう。が、その作業の工程全体のフローを見ると、人工知能のそれとはやはり異なる。

文章を書くために「体を張る」という言葉があるが、人工知能にはその体=身体がない。もちろん、ロボット工学の分野では視覚や触覚などを模したセンサーが開発されてはいるものの、物事を感じるという能力においてはまだまだ人間の方が上だ。

ただ文章を書くという領域で、人工知能が新たな局面を切り開くことは決してないとも言いきれない。人生で本を100万冊読んだ人間はおそらくいないだろうが、人工知能にはきっとそれが可能だ。今後、人間には処理しきれないような膨大な情報を学習した人工知能がどのような文章を紡ぎ、言葉を生み出すのか。興味のつきないテーマとなりそうだ。