言葉を聞き入れ、その言葉を繰り返すという言語性ワーキングメモリ(working memory:作業記憶、作動記憶)を介するプロセスには、「中央実行系」と呼ばれる脳内ネットワークが単独で関与しているものと考えられている。ちなみに、人間が発した音声を反復する現行のAIシステムは、こうした知見を前提に開発されている。ところが、米ニューヨーク大学・神経科学センターのビジャン・ぺサラン(Bijan Pesaran)研究員らによって新たに報告された見解によれば、心の中に保持された情報を、言語性ワーキングメモリを介して蓄積・処理するプロセスは、思っている以上に複雑であるようだ。

同大学の研究者らは、抗てんかん薬が効きづらい人間のてんかん患者を対象に、治療の一環として脳モニタリング検査を実施。患者に対しては、耳に入ってきた音を繰り返したり、あるいは必要に応じて異なる音へと変換したりするよう指示された。一方、研究者らは患者が発した言語音に耳を傾けながら、患者の脳表面より記録された神経活動を解読するという一連の操作を行った。

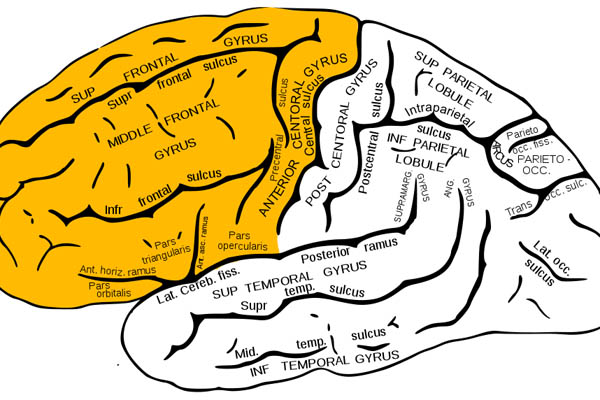

以上の実験を通じて見出されたのが、心の中に保持された言語情報を操作する際、2ヶ所の脳領域が活性化されるという点だ。一方の脳ネットワークでは、患者が発話を誘導するうえで使用するルールを符号化。その後、別の脳ネットワークを経由し、わずか1秒で耳からの入力音が出力音へと変換される。以上の脳ネットワークの活性化は、入力音が出力音へと変換されるプロセスを追跡するうえで重要な意味を持つとしている。

人工知能の技術は日々進歩しており、今や我々人間が発する言葉を理解したり、提示された絵を区別したり、自動車を操作したりと、人間と同等レベルの振る舞いをするようになった。人工知能は確実に人間の知能へと近づきつつあり、人間の脳内の仕組みに関する理解の向上がAIシステム改善のカギを握っている。

ペサラン研究員は、「てんかん患者のワーキングメモリ障害を診断するうえで心理的評価が必要であるが、例えば機械心理学は機械の知能上の障害を発見するうえでの評価尺度となり得る。今回の研究は人間の知能に関わる言語性ワーキングメモリを検証した内容となっており、機械により知性を持たせるうえでの新たなヒントが見出された」とコメントしている。