長野県伊那市主催の「ドローン・フェス in INA Valley 2017」が、10月18から21日にかけて開催された。同フェスでは、ドローン関連のシンポジウムやビジネスマッチング、子供向けドローン体験会などさまざまな催しが用意されたが、なかでも特に関係者の強い関心を集めたのが、ドローンを使って野生鹿の検知の精度を競う「鹿検知コンペティション」だった。ロボティア編集部では、参加チームのひとつ「KELEK×F」に密着取材。大会の様子を追った。

【関連記事】>>>野生動物調査に長野県がドローン活用「シカ検知コンペ」開催…参加チームのリハーサルに潜入!

■人間とテクノロジーが共生するまちづくりを目指す…長野県伊那市の取り組み

伊那市がある長野県は長らく、鹿など害獣による被害に悩まされてきた地域だ。害獣によって長野県が受けた農作物への被害額は、2016年の統計で6億円超え。長野県伊那市の白鳥孝市長は「鹿には非常に悩まされている。ドローンを使って地域の課題解決、獣害対策を立てるためにコンペを企画した」とし、次のように背景事情を詳しく説明してくれた。

「伊那市の場合、鹿は標高500mから3000mの間に生息しているのですが、標高が高いエリアですと高山植物、低い場所では農作物を食べてしまいます。それだけではありません。他にも、木々の皮を剥いだり、臨床植物を食べてしまうというような被害が報告されています。そうなると、弱い雨でも表土が流れたり、最悪、崩落の危険性が生まれる。実際、南アルプスの山々では小規模な崩落が相次いでいますが、その主な原因のひとつは鹿です。それら農作物・山林植物への被害や土砂災害を防ぐためにも効率的な個体調整が必要。そこで、ドローンを使えないかと考えました」

現在、伊那市ではドローンを物流や観光分野にも応用していこうという動きがある。加えて、ドローン以外の先端テクノロジーの導入にも積極的だ。例えば今年7月には、市内にある道の駅「南アルプスむら長谷」で、自動走行車の実証実験を行う計画を発表しており、10月末には「農作用自動運転トラクター」の見学会なども開催されている。

現在、数多くの自治体が高齢化による働き手不足などに悩まされているが、先端テクノロジーの実用化や、各産業分野における高度な自動化の実現が、その解決の糸口として期待されている。伊那市は「テクノロジー×自治体の課題解決」という大枠の戦略を練り、政府の支援を受ける形でさまざまな活動を展開。今回の「ドローン・フェス in INA Valley 2017」も、その大きな枠組みのなかの一環としてのイベントだった。

「巷で注目を浴びるテクノロジーも、実用化まで漕ぎつけためには長い時間がかかります。そこで必要となるのは、関連技術に関する知識を集めアンテナを張り続けること、また長期的な計画を練ることです。今後、人間とテクノロジー、そして自然が共生するようなまちづくりを進め、課題解決のモデルケースを確立していきたいと考えています」(伊那市関係者)

ここ数年、ドローンを使ったさまざまな実証実験が日本各地で行われてきたが、伊那市が企画した鹿検知コンペは前代未聞の試みとなった。まずコンペの舞台となったのは実際の山林である「鹿嶺高原」。標高1500m以上の高地だ。また検知対象となる鹿の模型(実際のはく製が利用された)も、リアルさが徹底的に追及されていた。なにより、コンペ自体の“問題設定”は、徹底的に伊那市の現実に即した難易度の高いものとなった。大会前、ミーティングに参加したチーム「KELEK×F」の十田一秀氏(KELEK代表・UBAA理事)は、その問題設定について次のように説明してくれた。

「まず山林の中にどのくらいの鹿のはく製があるのか、参加チームには事前に一切知らされませんでした。しかも山林の地形は、相当考えこまれていたと思います。例えば、コンペ会場となった山林には、オペレーターが立っている地点から下方に下るような形で、自律飛行および検知をしなければならないエリアがありました。従来、オペレーターがエリア下方から上方に向けてドローンを飛ばすのが定石なのですが、その逆というのは非常に難しい。しっかり飛行経路を練らないと、木々など障害物に衝突してしまう可能性が大きくなります。そのように、今回のコンペにはドローン関係者の技術や運用能力を限界まで引き出そうという意図や狙いが見え隠れしています」

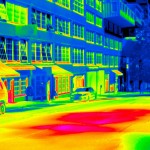

大会は二日間にわたって行われたが、初日目には各チームの紹介が行われた。いずれのチームも、日々、技術を切磋琢磨するドローン専門企業、団体、研究者たちだ。参加チームは、それぞれ可視光カメラ(一般的な画像を撮影するカメラ)やサーマルカメラ(熱検知カメラ)、レーザー測量機、独自開発したソフトウェアを駆使するなど、各々のソリューションでコンペにのぞむべく準備を進めていた。なかには、地上を走るロボットと連携させる戦略を練ったり、総額約6500万円の最新ドローン&機材をお披露目するチームもあった。話題のAI技術「ディープラーニング」を画像解析に導入するチームが目立ったことも、今回のコンペの特徴だった。

なおチームKELEK×Fは、リハーサル段階ではサーマルカメラの使用を想定していたが、本番環境に合わせて戦略を変更。最終的に2台のドローンと可視光カメラ、独自のソフトウェアを用意し大会に備えた。

「普段、測量や調査の現場で磨かれた技術や運用方法でコンペにのぞむことが、もっとも優れた結果に繋がると最終的に判断しました」(前出、十田氏)

■ドローンの天敵・天候不良が発生…参加チームの決断

そうして迎えた大会当日。参加チームの士気が徐々に高まるなか、思いがけないハプニングが会場を襲う。ドローンの大敵である「天候不良」だ。会場となった鹿嶺高原には、大会開始時間が過ぎても霧雨がぱらつき、あたりには濃い霧や雲が充満していた。時折、太陽の光が差し込み、関係者や参加チームの面々からは歓喜の声が挙がったが、それも束の間。霧雨と濃霧が会場を再び包むという天候の変化が、数時間の間に立て続けに起こった。

やがて正午を迎える頃には、大会主催者側から大会中止のアナウンスが報じられた。すべてのチームに公平な条件下で、コンペを続行できないと判断したためだ。当然、コンペに向けて準備を進めてきた参加チームからは悔しさが滲む。その気持ちを汲んだ主催者側からは、再度ルールの変更を知らせるアナウンスが。最終的に「優勝チームは決めないものの、希望するチームに限ってフライトを行う」とされた。

ルールが再変更された後も、天候は数分おきに変化を続けた。各チームが判断を迫られるなか、KELEK×Fのメンバーもギリギリまで天候を見極めようと周囲の状況を注視した。そして、フライトを判断すべき時間まで10分をきったタイミングだったろうか。チームキャプテン・十田氏がメンバーを呼び集める。そして、短くこう伝えた。

「…棄権しましょう」

KELEK×Fのメンバーが、棄権という苦渋の決断を下したのにはいくか理由がある。なかでも最大の理由は「安全性を担保できないオペレーティングは決して行わない」という信念からだった。

現場で墜落事故が起きれば、人々の身に危険が及び、期待はたちまち失望に変わってしまうかもしれない。数多くの現場で活動してきたKELEK×Fのメンバーは、そのような事態を実際に何度も見聞きしてきた。仮に今回のコンペで事故が起きれば、テクノロジー導入に積極的な伊那市でさえ、ドローンを敬遠する雰囲気が生まだろう。そんな最悪のストーリーが、十田氏の頭の中をよぎった。後日、十田氏は当時の考えを振り返る。

「ちょうど2年前くらいの出来事ですが、群馬県前橋市の自転車レース大会で、ドローン絡みの事件がありました。ある人々が、雨が降り出した時にDJI S900を飛ばして、墜落・炎上させてしまった事件です。けが人はいなかったそうですが、その後、前橋市ではドローンの飛行規制が厳しくなるという事態に見舞われています。現場では何よりもまず安全であることが第一条件。コンペでは、フライトしたチームの機体が予想以上に濡れていた。そのため、棄権=フライト中止という判断をくだしました」

日本社会におけるドローン活用は、安全性という問題をシビアに問われ続けてきた。というのも、ドローンが周知される発端に「首相官邸落下事件」や「善光寺墜落事件」など、ネガティブなニュースが多かったからだ。業界関係者はその負のイメージを払拭するために奔走を続けているが、安全性を考慮しない一部業者が足を引っ張るというような実情が現在も続いている。例えば、つい先日11月4日にも、岐阜県大垣市のイベントで菓子をまいていたドローンが落下。園児ら6人がけがをするという事件が起きている。その事件について、業界関係者からは「落ちるべくして落ちた」との酷評もある。

なお大会当日に、KELEK×Fと同様に棄権を選択したチームは少なくなかった。参加チーム関係者のひとりは言う。

「私たちはドローンスクールも運営していますが、生徒には雨が降ったら絶対に飛ばしては行けないと教えています。やはり、事故の確率は格段に跳ね上がりますからね。コンペを棄権することは、決して後退ではないと考えています」

実はこの「飛ばすか否かの判断」は、ドローンがいかに自動化しても、最後まで人間が担わなければならない部分だと言われている。言い換えれば、天候や電波状況、周辺環境を見極め、ドローン運用の結果を最大化する司令塔としての役割だ。

今回の伊那市のコンペは、先端テクノロジーとしてのドローンおよびシステムが競いあう場であると同時に、安全性というドローン運用面における最重要課題に対し、各チームの考え方や判断が色濃く反映された大会ともなった。

おそらく、今回の大会について「不完全燃焼」だったとの評価があるかもしれない。しかし、現地で取材した身としては、むしろ逆の印象を受けた。ドローンの本格的な実用化やビジネス拡大を念頭において、参加チームが徹底的かつシビアに運用面まで判断を競ったコンペは過去になかったからだ。それが意味するところは、ドローンがただの“夢”や“先端テクノロジー”ではなく、仕事やインフラとして着実に成長し始めているということではないだろうか。

「最後まで棄権した悔しさは残ります。みんなでアイデアを出しあったプランが通用するのか、実戦で試してみたかった。それでも、これでドローンの大会がすべて終わってしまったわけではありません。次のコンペや現場に向けて、挑戦を続けていきたいと思います」(十田氏)

取材協力:KELEK×F Direction&Text&Photo by Jonggi Ha(Roboteer)

Movie by オフィステイト(officeTATE)VLOG|Twitter|Facebook|Instagram