スマートフォンやスマートウォッチの普及により、モバイルヘルスケア分野に注目が集まりだして久しい。モバイルヘルスケアとは、携帯通信機器を利用した医療健康サポートシステムのことで、持ち歩き可能なコンピュータを通じて身体の変化を検出、離れている医療スタッフから治療サポートを受けたりすることができる。

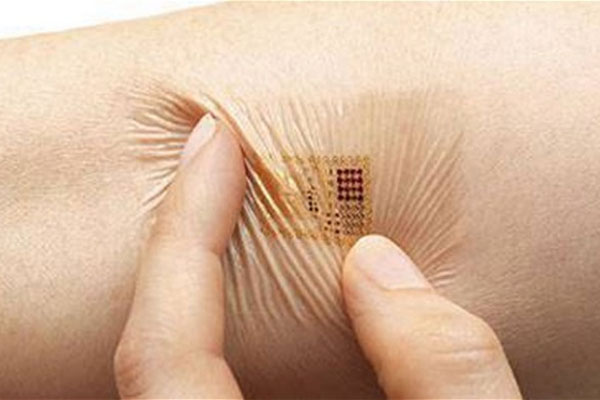

現在、モバイルヘルスケア分野の研究・開発がさらに進んでおり、人間の皮膚とコンピュータを結合する「電子皮膚(Electronic Skin)」の存在が現実のものになろうとしている。

電子皮膚は、各種センサーやメモリで構成された薄い電子回路を、人の皮膚に装着するものである。もともと、 1970年代に障害者用義手にセンサーを取り付けたことからその可能性が模索されはじめたが、2000年代に入り一般の人間の手にも応用できる可能性がでてきた。

電子皮膚の課題として“固さ”の問題があった。というのも、肌に直接張り付けるためには伸縮性が高くなければならない。炭素成分の有機半導体が最も適した素材であったが、シリコン製の半導体よりも処理速度が遅いという難点があった。

2011年、米国イリノイ大学材料工学科のジョン・ロジャース教授の研究チームは、学術誌「サイエンス」に、この伸縮性の問題を解決したと発表した。研究者は、薄く作られたシリコン回路をゴムのように伸びるようにした。ステッカーのように貼ることができるその電子皮膚には、筋肉の電気信号を感知して心拍数を診断するセンサーが搭載されていた。

以降、伸縮性の高いシリコン電子回路を利用した電子皮膚が次々に登場している。一例では、米ネブラスカ大学リンカーン校の研究チームが開発した「乳がん診断用電子皮膚」。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者が開発した、未熟児の脳損傷を診断する電子皮膚などがそれだ。また最近、ロジャース教授のチームが、てんかんや睡眠障害を患う患者の脳波を検出するための、こめかみに貼る電子皮膚を開発した。

電子皮膚は、医療分野にだけ利用されている訳ではない。現在、エンターテイメント分野でも用途が拡大中だ。カリフォルニア大学サンディエゴ校のトッド・コールマン教授は、脳波を感知してゲーム内のキャラクターを操縦する技術を開発中である。また去る8月には、ドイツのマックス・プランク研究所の研究者は、体につけた電子皮膚で、モバイル機器を作動させることに成功したと明らかにしている。

診断と薬物投与を同時に行うことができる新概念の電子皮膚もある。昨年、韓国のキム・デヒョン教授は、基礎科学研究院(IBS)・ナノ粒子研究団のサポートを受け、パーキンソン病の電子皮膚を作ったと発表した。センサーがパーキンソン病患者の筋肉のねじれを検出すると、内蔵されているヒーターの熱が上がる。すると、ナノ粒子がはじけ、薬物が報酬され肌に吸収される。またこの電子皮膚は、薬物投与のみならず、データ保存能力まで備えているという点で注目が集まっている。筋肉センサーが測定した情報を、過去に保存した情報と比較することができる。

現在、電子皮膚はロボットの手として活用することが期待されている。人間のような肌触りや体温を再現するためだ。上記、キム教授のチームは、2014年12月に義手用の電子皮膚を発表した。研究者たちは、電子皮膚が検出した触感を、周囲のネズミの脳に伝達することに成功している。この電子皮膚にはヒーターもと際されており、人間の体温と同じ温もりを感じることもできる。

それでも、電子皮膚分野には解決すべき課題が多い。最も大きい課題はバッテリーだ。電子皮膚を薄く作るのことには成功しているが、バッテリーを小型化するまでにはいたっていない。骨盤神経に貼り付け膀胱の異常を検出する電子皮膚もあるが、既存のバッテリーを移植すると毒性物質が染み出る恐れがある。

この点について、米カーネギーメロン大学のクリストファー・ベッティンガー教授は、いわゆる「食べられるバッテリー」を代案として提示している。毒性のあるリチウムの代わりに、ナトリウムで電流を流す電池を作ろうといものである。電極も黒鉛の代わりに、“イカ墨”を使用するとしている。

商業化にこぎつけるためには、価格も重要なファクターになりそうだ。先月、テキサス大学のナンシュー・ルー教授は、一定の印刷技法を使い、電子皮膚を安価に生産する方法を発表している。

photo by exergynews.com

](https://roboteer-tokyo.com/wp-content/uploads/2022/11/795316b92fc766b0181f6fef074f03fa-150x150.jpg)