韓国・ソウル駅から高速列車に乗り約1時間。向かった先は大田広域市。韓国5大都市のひとつである同市には、韓国理系大学の最高峰「KAIST」がある。ネイバーの創業者ハン・ヘジン氏などを輩出した、若き天才たちが集結する科学技術研究の要だ。またそこは、「世界一の災害用ロボットをつくったチーム」の拠点でもある。

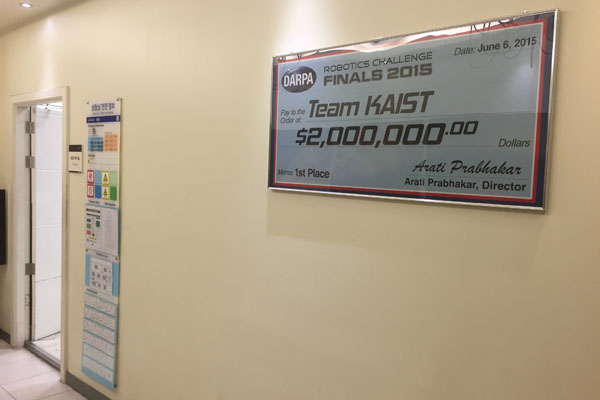

15年6月、米カリフォルニア州で、東日本大震災および福島第一原子力発電所の事故を契機に、災害用ロボットの世界大会が開催された。米国防総省傘下の国防高等研究計画庁(DARPA)が主催した「DARPAロボティクスチャレンジ2015(以下、DRC)」だ。

「チームKAIST」の災害用ロボット「ヒューボ(HUBO)」は、最速タイムですべてのタスクをクリア。世界各国から出場した23のチームに勝利し、賞金200万ドルを手にしている。

「もともとKAISTは、DRCの優勝を目標にしてヒューマノイドを開発していたわけではなく、15年前から開発を進めてきました。当初は大会があることすら知りませんでした」

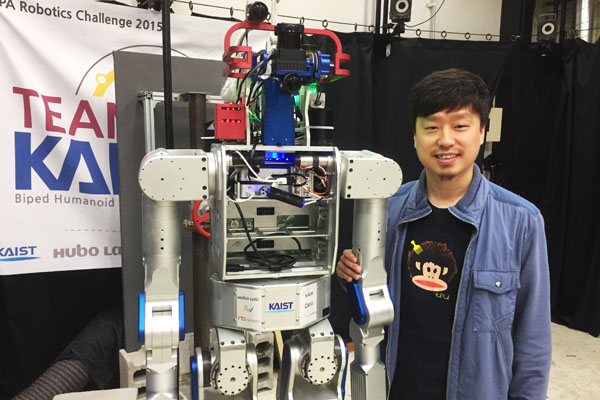

KAIST校内にあるヒューボラボ。出迎えてくれたのは、工学博士のイ・ジョンホ氏だった。イ氏は学生の頃、ヒューボ開発初期から研究に携わってきた。現在ヒューボ開発チームは、レインボー・ロボティクスというベンチャー企業を設立し、ビジネスも旺盛に行っているのだが、イ氏は同社代表理事も務めている。もともと、イ氏らは2000年に韓国ではじめてヒューマノイドの研究を開始。初期バージョンが完成したのは02年だった。

「僕自身が大きな影響を受けたのは、ホンダのアシモ。最初にアシモを見たのは、96年頃だったと記憶しています。人間のように精巧に動くロボットがある。それが衝撃的でした。それまで、韓国にはヒューマノイドというキーワードもなかったんですよ。われわれは、韓国ではじめて関連研究を始めたグループにもなります。1年ほど準備に費やし、00年に研究を開始しました」

韓国初のヒューマノイドロボット研究グループの一人が、日本のアシモに影響を受けたというエピソードは非常に興味深い。その韓国産第一号ともいえるヒューマノイドロボットが、一般に公開されたのは04年12月。そのとき、はじめてヒューボという名前がつけられた。ヒューボは一般公開にさきがけて、英国で開催された韓英技術フォーラムにも招待されている。同フォーラムには盧武鉉・韓国大統領(当時)が招かれ、ヒューボは韓国の技術力を見せるため帯同したのだという。

「00年に政府にヒューマノイドをやりたいと研究費の支援申請を出しましたが、最初は相手にされず、ファンドもなかったので、大学の研究費で研究がスタートしました。実は僕たちは研究スタッフも多くありません。00年当時は4人程度、現在でも10人未満です」

ヒューボには、02年から韓国政府の支援が入ることになった。またDRCの準備だけで、15億ウォン(約1億5000万円)の支援を受けている。とはいえ「開発の初期からこれまでも、他国に比べて充分な支援を受けたとはあまり思っていない」と、イ氏は率直な感想を話す。金銭的にも、研究人員的にも充分ではない環境のなかで、チームKAISTがDRCに優勝できた理由は何か。イ氏は当時を振り返りながら、自己分析する。

「僕たちは自分たちがつくったヒューマノイドロボットが世界最高だ、もしくは優れた技術を持っているとは決して思っていません。ただ、大会で出された課題を定義して解決した。つまり、問題をうまく解いただけなんです。こうも言えるかもしれません。ほかのチームは、問題を“拡大”して、複雑に解こうとした。一方、わたしたちは与えられた問題を解こうとした、と」

イ氏は、現在でも、ホンダ・アシモや、産業技術総合研究所が開発した「HRP」、そしてグーグルに買収された過去を持つ米ロボット企業・ボストンダイナミクス社などの技術をリスペクトしている。そして、次のように話を続けた

「僕たちは最初から、日本やほかの海外チームのように、さまざまな研究ができる環境にはありませんでした。逆にいうと、大会で提示された目の前の現実的な問題しか解くことができなかったのです。そのため、大会後を見据えて、課題以上の問題を解決することを目標にした“完璧”なアルゴリズムを開発するなどという、アプローチは取りませんでした。目の前にある問題をどう解決するか。その点からアプローチをはじめたのです。もちろん、ヒューボには技術的な批判もありますが、それは理解できます。ヒューボは決して技術が飛びぬけているわけではない。僕らが尊敬する日本の関係者の方たちがヒューボというロボットプラットフォームに足りないところがあると指摘するならば、受け入れ、技術を磨いていきたいと考えています」

ヒューボ研究チームが、レインボー・ロボティクスというベンチャー企業を運営していることは前述した。今後、ヒューマノイドの他にも、医療用ロボットやサービスロボット用のソフトウェア開発も進めることを検討中だという。イ氏は今後のロボット産業についてどのような考えを持っているのか。率直に聞いてみた。

「10~15年先を含むロボットの話をするならば、僕はこう考えています。『ロボットはわれわれが定義した問題だけを解決することができる』と。実際、産業用ロボットにしろ、手術支援ロボットにしろ、また掃除用ロボットにしろ、何かに特化した、つまり人間が問題をできた領域だけで成功を収めています。正直、僕は家庭用ロボットなどソーシャルロボットが、ロボットと呼べるかどうかには懐疑的です。スマホと何が違うのかなと。ソーシャルロボットに搭載されているアプリケーションのなかには、本当にロボットができるのかと疑ってみたくなるものもあります。ロボットに無理やりそのような機能をつけてみましたという風に見えなくもない。いずれにせいよ、大事になるのはロボットで何を解決するかという『問い』をまず定義することではないでしょうか」

なお余談だが、アメリカでは次のような話もあった。義手を開発するベンチャー企業・オープンバイオニクスは過去に、ウォルト・ディズニー・アートチームとタイアップ。3Dプリント技術を使い、『マーベル』シリーズ、『アナと雪の女王』、『スターウォーズ』ら人気キャラクターのロボットアームをつくり、手を失った子どもたちに寄贈するというキャンペーンを行ったことがある。そのロボットアームは、医療器具を嫌う子どもらのリハビリにも効果を発揮した。

【関連記事】>>>「腕を失った子供たちに未来を」かっこいいロボットアームが登場

つまり、オープンバイオニクスは、ロボット義手に対する問題を定義し直したと言える。「精度のよい義手をつくる方法は何か」ではなく、「精度のよい義手を使ってもらうためにはどうすればよいか」というものだ。そして、辿りついた答えは「機能」ではなく「デザイン」だった。

イ氏らKAISTの天才たちは今後、どんな問題を定義し、韓国ロボット産業の未来をつくっていくのか。それはきっと、DRCで優勝したときに定義した問題より、はるかに難しいはず。そして、はるかにやりがいに満ちたものになるはずだ。

■本原稿は「AI・ロボット開発、これが日本の勝利の法則 (扶桑社新書)」の内容を一部、再構成したものです